天津理工大學的校園面積不小,教學樓都是整齊統一的磚紅色,初來乍到的人容易迷路。但如果你問聾人工學院怎麼走,連東門口咖啡廳入職不久的店員,都能為你準確定位。在這裡,沒人不知道這座被譽為“聾人小清華”的工學院。

聾人工學院2020屆畢業生合影。

聾人工學院是中國第一所、世界第四所面向聾人的高等工科特殊教育學院。從1991年,其前身天津大學機電分校特殊教育部(簡稱特教部)成立並招收首屆學生算起,聾人工學院開啟並見證了中國聾人高等工科教育三十年的發展歷程。如今,學院教學樓立於校園西側,這棟2013年投入使用的建築,像樓前剛長到碗口粗細的樹木一樣正當年少,一層墻上“中國夢也是殘疾人的夢”十個大字紅得鮮亮。三十載光陰流轉的印記則被小心翼翼地珍藏了起來——

教學樓的五層,有一面長長的照片墻,各屆學生的畢業合影都被張貼於此。像素越來越高、年份越來越近,青春的面孔換了一茬又一茬,身上的穿著從白色的確良襯衫漸變到黑底學士服;院裏的老師們接力般笑瞇瞇守在前排,有的一直從青絲滿頭守到華發漸生。

更詳盡的學生檔案,存在老師的腦海裏。他們不僅記得這些孩子從哪考來、畢業後去了哪,還記得他們失去聽力的年紀和原因,甚至記得誰為了省錢總不好好吃飯……

汪美林和陳華銘的合影。

“手語版國歌”研製者:基礎都是在這兒打的

1992年9月,從山西太谷考來天津讀書的“學霸”少年陳華銘,平生第三次“懵了”。

那一年,特教部首次走出天津,在全國5個試點省市招收聾人學生,其中就有山西。陳華銘趕上了。報名、備考、參加單考單招、拿到錄取通知書,整個過程有小波折但總體順利。直到他放下行囊走進教室,才意識到自己是同級11名聽障生中,唯一完全不會手語的人。

身邊的同學大多來自聾校,手語就是他們的母語,用起來得心應手,很快“打”成一片。而一路都在普通學校和健聽人(聽力健全人,也稱“聽人”)一起學習的陳華銘,“什麼也不懂,好像到了另一個世界。”他看懵了。

這種感覺,就像9歲的某天,陳華銘一覺醒來,發現自己“睡懵了”:家裏人衝他講話,全都幹張嘴不出聲。他以為爸媽在跟他開玩笑,卻沒想到,開玩笑的是“無故沒收”他聽力的老天爺。

二十多年後,陳華銘已經出任天津市聾人協會會長。他邀請耳鼻喉科專家為當地聾人做基因檢測,分析致聾因素。交流過程中,他向醫生聊起兒時經歷,對方做出判斷:9歲那年一場腮腺炎引起的高燒,應該就是導致他聽力損失的原因——但在當年,受醫療條件的限制,沒有一個醫生能給出這樣明確的結論。

陳華銘的父親眼見兒子吃藥扎針,窮盡各種辦法,聽力卻始終沒能恢復。他開始接受現實,並提出了一個看似嚴苛的要求,“耳朵聽不見,學習成績不能比別人差。”

在學校,陳華銘一直是好學生,不難想象,一個習慣了名列前茅的孩子,發現自己“上課聽不見老師講啥,下課沒法和同學交流”時,是怎樣的無助和孤獨。最難時,陳華銘想起爸爸的要求,他覺得對,“聽力不如人,不代表成績不如人”。學習或許是引他衝破無聲世界的唯一齣路。

聾人工學院樓道裏挂著“手語版國歌”圖示。

陳華銘的聽力損失嚴重,但發音説話的能力還在。他用眼睛和手代替耳朵,靠課前看教材,課上盯板書,課下抄同學筆記來學習。遇到不懂的內容,就追著老師問。聽不到老師的回答,他就跟老師“筆談”,請老師把要説的話寫下來,“總之弄不明白決不罷休。”

憑著這股勁兒,陳華銘的成績“比失聰之前還提升了些”。幾年後,他考上了家鄉的重點高中。接下來,他還想考大學、做天之驕子。沒幾個人相信他能考上。他的高中老師都知道這個宿舍熄燈後還點著蠟燭做題的聾人學生有多不容易,因而各盡所能地幫他。但提到高考,老師也搖頭,“正常人能有幾個考上大學的?你一個聾孩子,説不準。”

眼看距離高考還剩4個月,愛開玩笑的老天爺在陳華銘打籃球時絆倒了他。他“摔懵了”,這次是真懵了,他被摔成重度腦震蕩,昏迷了3個小時,在醫院躺了兩個星期。

傷沒好利索,陳華銘依然執拗地參加了高考,卻幾無懸念地敗下陣來。幸好打擊和轉機同時出現了——

特教部1991級首批學生開學典禮合照。

1992年,已經創立滿一年的特教部決定在天津、山西、山東、江蘇、吉林招收聾人學生,于4月進行單獨招生考試。那年年初,從長輩手裏接過特教部的招生簡章時,陳華銘還有點不明就裏——他根本不知道有個專門培養聾人工科大學生的地方,也搞不清簡章上寫的“機械製造工藝及設備”專業要學些什麼。他稀裏糊塗報了名,只想著多個選擇多條路。突擊學了兩個月的機械基礎知識,陳華銘去天津參加了考試。“回到山西,我幾乎就把這事給忘了”。

普通高考失利後不久,陳華銘有些意外地收到了來自特教部的錄取通知書。他覺得自己趕上了好時候。“我一個聾人能考上大學、能和健聽人在一個校園裏接受工科高等教育,還有什麼做不到?”因為相信自己“沒什麼做不到”,初到特教部時一度被手語“懵住”的陳華銘很快回過神來,“手語也是一門語言,也是一項技能,既然不會,那就學吧!”

拜同學為師,邊用邊記,陳華銘把手語學成了,還出人意料地厲害。今年3月,全國政協十三屆四次會議開幕會上,邰麗華委員用鏗鏘的手語“唱”起國歌,視頻一時間刷屏朋友圈。更多的人由此得知了此前發佈實施的《〈中華人民共和國國歌〉國家通用手語方案》。陳華銘就是方案研究小組的6名成員之一。他和其他組員一起,把國歌歌詞拆解成不同的詞條,又天南地北地收集了60多種“手語方言”版國歌。在不同字詞的手語打法間逐個比選,最終形成了那個讓全國人民為之淚目的標準版。

“這都是在聾人工學院打的底子好。”陳華銘笑著説。

特教部1995屆畢業生合影(前排右三汪美林 最後排右二陳華銘)。

比辭海還厚的檔案,像媽媽一樣的老師

“一年級獲二等獎學金、1993年獲天津市理工科優秀獎學金、三年級獲一等獎學金、1994年(獲評)校級優秀學生幹部、1995年轉入本科(學習)、(同年通過)計算機一級考試……”

陳華銘當年的榮譽,汪美林全都白紙黑字地替他記在了“檔案”裏。

1991年,一直在天津大學機電分校院長辦公室工作的汪美林被抽調到剛剛組建的特教部擔任行政副主任。她在這個崗位上幹了7年,從零開始研究特殊教育,掏心掏肺手把手地帶了6屆83名聾人大學生,參與並見證了中國聾人高等工科教育從無到有的過程。

從1991年9月11日特教部成立,首批6名聾生入學;到1996年4月26日,《國務院批轉中國殘疾人事業“九五”計劃綱要的通知》發佈,“創辦天津聾人工學院”被明確列入中國殘疾人事業“九五”計劃綱要;再到1997年11月5日天津理工大學聾人工學院正式掛牌,每一個重大的時間節點,她都在現場。

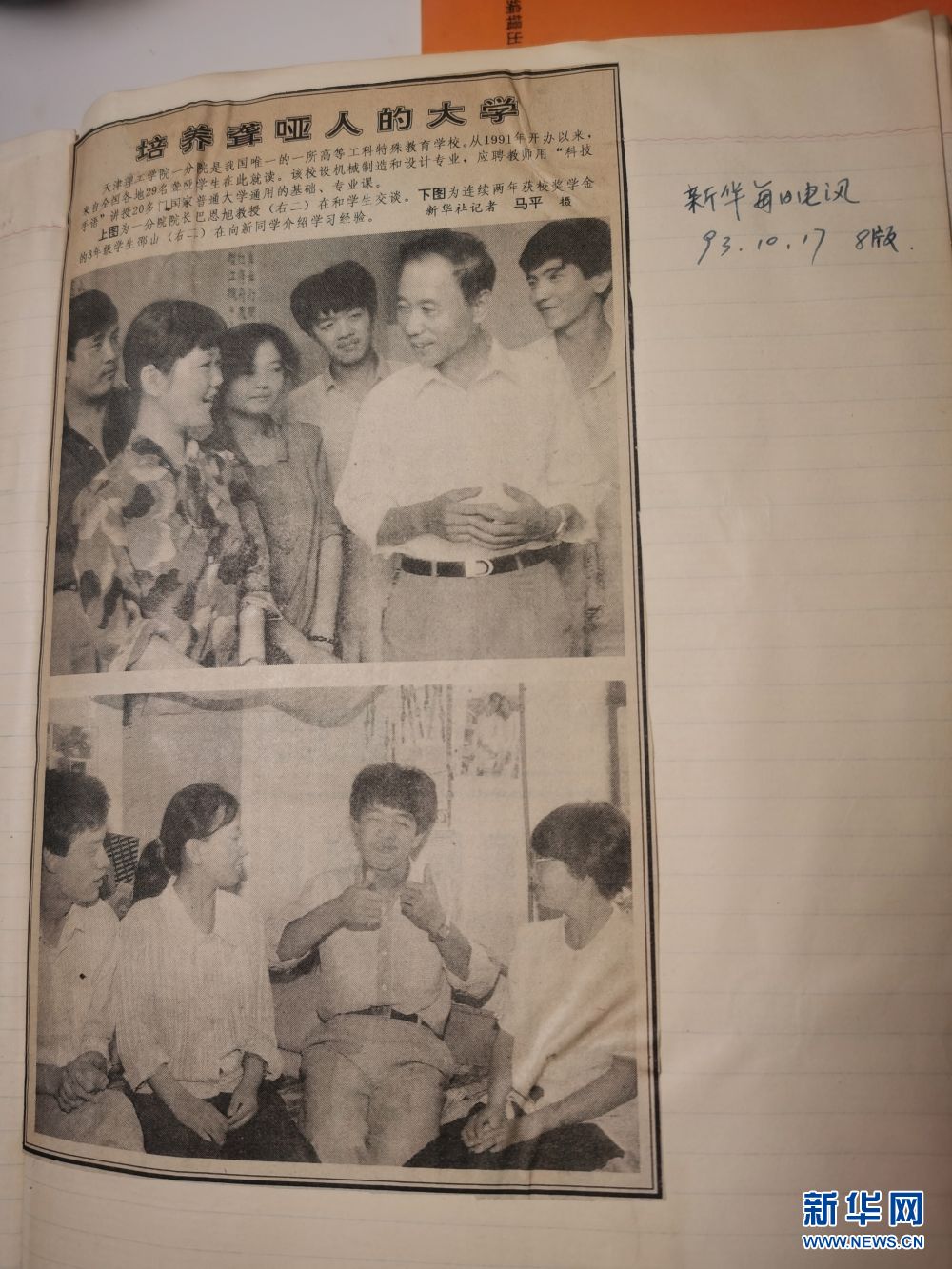

汪美林保存的歷史檔案比辭海還厚。

不僅在場,她還把關鍵時刻和孩子們的成長足跡一併記錄下來——特教部的新聞剪報、重要文件的複印件,學生的證件照和生活照、獎狀複印件還有寫給她的信,她都留著,還在空白處認認真真做好註解——7年,2555天,這本凝結著汪美林心血的“自製”檔案,厚度超過了辭海。

汪美林的檔案中保存著有關學院的新聞剪報。

汪美林今年67歲,早就退了休。得知記者來採訪,她從箱子底把這本資料抱了出來,“這都是歷史!”

在這本“歷史”的前幾頁寫著一句話,“不管困難多大,阻力多大,也要把高等工科特殊教育辦起來,培養出我國自己的聾人工科大學生。”説這話的人是時任天津大學機電分校校長、激光專家巴恩旭教授。

1991年5月15日,《中華人民共和國殘疾人保障法》正式施行,殘疾人工作受到社會各界的重視。受此啟發,巴恩旭教授提出了創辦高等工科特殊教育的大膽設想,讓中國聾人也能發揮形象思維好、動手能力強的優勢,得到接受高等教育的機會。

回憶特教部成立之初,汪美林感慨不已:“那時老師都不懂手語,開始是從外面請手語老師教大家,後來就是老人帶新人,但只要是在特教部任課的老師,必須要手語過關才行。”

陳華銘是汪美林迎進校園的第二屆學生。時隔20多年,這對師生分別向記者提到對方,聲音都激動地抬高了八度。“這是華銘!這也是華銘!你快都拍下來發給他看看。” 汪美林嗓門兒大、天津口音純正,她翻著厚厚的檔案簿,找到陳華銘的照片就興奮地指給記者看。

當年,陳華銘和兩名同學從特教部大專畢業後,想轉入機械專業的本科班繼續就讀。他們的想法受到了不少質疑:“特教部的學生,學得再好,能和普通學生一起上課嗎?”但汪美林不管這一套,她讓學生們寫好申請,自己去幫他們跑手續。她沒跟學生説過個中的辛苦,但陳華銘知道,“汪老師為我們跑了不少趟、求了不少人”。終於,三個學生成功轉入本科學習。怕孩子們跟不上,每當他們有課,特教部都會抽調一位老師陪他們一起聽,有不理解的地方,回來再配合手語一點點教。

孩子們寫給汪美林的祝福,她一直留著。

“汪老師是我的恩師,人一生能碰到一個特別負責、把學生當孩子的老師,那是非常大的榮幸。”陳華銘言及汪美林,滿是敬重。

對汪美林而言,沒什麼比她的“孩子們”更重要。1994年的五一勞動節,她一早起來把親兒子“扔”到奶奶家,買好菜、肉、面,直奔學校。怕聾生過節想家想媽媽,汪美林這個“特教媽媽”手把手地教他們包餃子。孩子們興致挺高,一上午居然壓了3500多個餃子皮。沒有那麼大的蓋板,他們乾脆把機械製圖用的圖板搬了出來,密密麻麻地擺上包好的餃子……

那一天,孩子們臉上的笑容,她永遠也忘不了。汪美林在當天的日記裏寫道:“也許有人會問:你這樣花錢受累,為了什麼?我的回答很簡單:為了我熱愛的特教事業,為了把這些學生培養成社會有用之才。”

記著學生的一切,忘了自己是“領導”

30年一晃而過,當初的特教部已經發展為擁有4個專業、6個全納教育專業、3個研究生專業的“聾人小清華”。新一代的“聾工人”對汪美林大多是“只聞其名,未見其人”。但汪美林和聾人工科教育開拓者當年堅持的很多東西,卻如無形資産般傳了下來。

王曉鷗老師工作照。

王曉鷗是“80後”,今年是他在聾人工學院工作的第十個年頭。按照學院每年100人左右的招生規模來算,從2011年擔任學院專職輔導員到現在,他見證了超過1000名聽障生的成長歷程。雖然沒有用紙筆記錄,但他的腦海裏,也存著一本厚厚的學生檔案。

記者請這位資深輔導員推薦幾位學生代表作為採訪對象,他開始“調檔”——閉上眼睛,短暫思考,然後報出一個名字:“在校生的話,梁一帆吧。普校畢業,2016年從河南考過來,學的是藝術專業産品設計方向。發音是從小練的,講話很清楚,手語是本科階段現學的。現在手語、口語交流都沒問題,還能做手語翻譯。全國第十屆殘運會閉幕式的時候,她做過舞蹈手語指揮;疫情期間還給武漢的聾人錄過防疫的手語視頻。她評上了2019年中國大學生自強之星,2020年我們學院有了首批單考單招的碩士研究生,她剛畢業又考回來了。”

“有創業經歷的學生……可以採張淇軒。從北京第三聾校考過來的,是手語族,也學藝術專業,比梁一帆高三屆。本科期間就開始自己創業做設計工作室了,團隊成員也都是聾人。他也回來讀研了,現在和一帆是同學。”

“全納專業的畢業生……我們的全納專業是2013年開始招生的,因為要和健聽生一起在其他學院上專業課,所以招的都是聽力、口語好一些的學生。第一屆有個學財務管理的學生剛畢業就被渣打銀行定向招走了,但我得看看,我把她的QQ號存哪兒了。您要是著急採訪的話,可以先聯絡吳俊瑋,現在上大四,專業是工程造價。適應能力很強、成績也不錯,還幫著老師做一些學院的黨務工作。”

記者驚異於王曉鷗對學生的了解程度。近幾年加入聾人工學院的年輕輔導員們,私底下都管他叫“大神”。因為他手語好,更因為他對學生的用心和關注。王曉鷗每週要上兩堂思政課、學生黨務等日常工作也由他負責。饒是日程表已經排得這麼滿,碰到學生身體不舒服,他還要擠出時間陪孩子們去看醫生,“一般的頭疼腦熱其他輔導員帶著去就行,要是比較嚴重或者病因複雜一些的還得我去,要不萬一症狀翻譯得不準,就出大事了。”

因為聽障生群體的身體情況、思想情況、口語和手語水平各有不同,所以聾人工學院在制定教學和幫扶計劃時,特別強調“一生一策”。“每個學生的情況,我們都要記清楚。”

王曉鷗唯一記不清的,大概就是自己的職務了。“現在……應該是……學院黨總支副書記。”他説在聾人工學院,主要負責講課的叫老師,做學生工作的叫輔導員,所有人都時刻準備著為聽障生服務,“沒有什麼領導的概念”。

按照王曉鷗提供的學生代表名單,記者開始聯絡採訪對象。

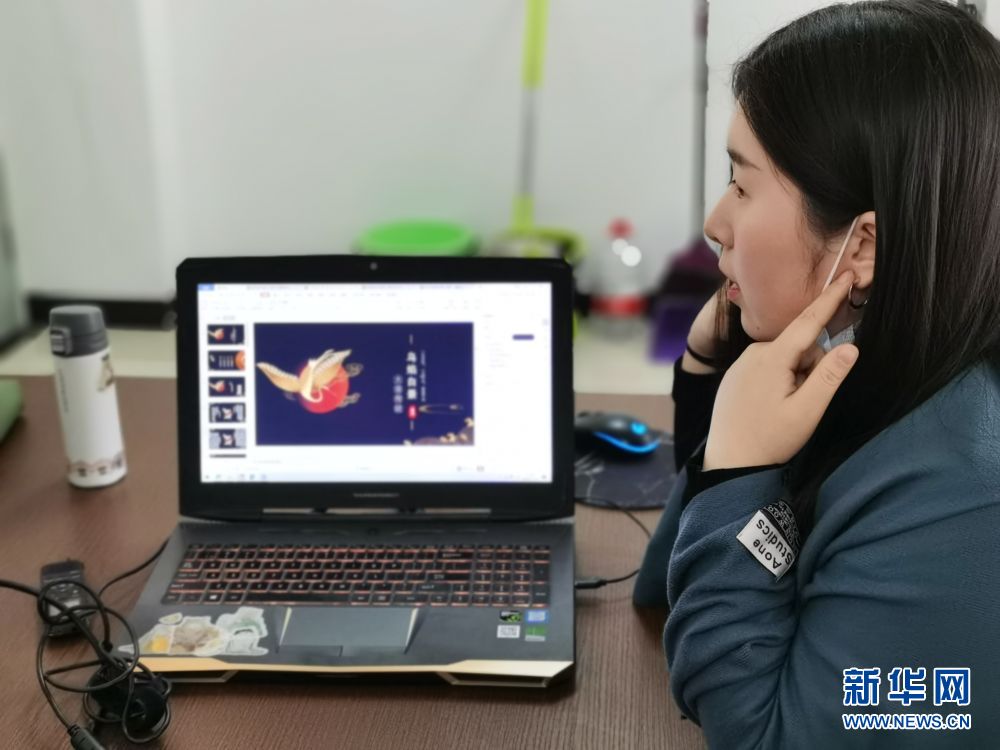

梁一帆在學院研究生部準備課堂展示用的PPT。

梁一帆和張淇軒都是聾人工學院未來製造設計工坊的成員,接通視頻電話的時候,他們正在成都參加第六屆全國大學生藝術展演。“我們的作品叫《藝術與科技共舞》,剛拿了藝術實踐工作坊類一等獎。”梁一帆白凈的臉上帶著燦爛的笑,可能因為激動,她的語速挺快,除了吐字時偶爾加重的鼻音,你很難意識到她是一個聽障生。她自己倒不避諱,用流暢的手語把記者的問題翻譯給張淇軒看。“沒什麼好避諱的啊,我們就是很普通的聾人學生。”

張淇軒個子挺高、戴著眼鏡,擁有一個創業者的嚴謹和沉穩。記者問他,讀研的這段日子,如何平衡學業和創業團隊的管理。他怕手語翻譯過來有誤差,用微信發來一段文字:“現在我就把70%的精力放在學習上,30%用來管理團隊。我們團隊之前做的都是IP和文創産品相關的項目,但是理論知識不算豐富,遇到了很多阻礙。現在回學校進修,知識豐富了,將來也能指導實踐。”

吳俊瑋今年大四,談起畢業找工作的事,他顯得胸有成竹。“工程造價是一個新興學科專業,在國內有很大的發展潛力,而且工程造價專業的開拓者就來自我們天津理工,我對自己的就業前景還是比較樂觀的。”

聾人工學院樓道裏的學生設計作品展示。

“這是有意義的工作,我樂意來”

最後一個學生代表沒有出現在名單上,她叫王慧,聾人工學院服裝設計專業2015屆畢業生。王慧是天津寶坻人,大學畢業後兜兜轉轉又回到了寶坻,無論求職之旅還是人生之路,似乎都退回了原點,她和母校的老師同學也就此少了聯絡。

大半年前,在寶坻區殘聯的介紹下,王慧在當地一家助殘就業基地找到了工作。這個名為“陽光福樂多”的助殘基地同時還是一家養老院,140多個老人和近50個有智力障礙的青少年生活在同一個大院裏。創辦人田麗超依託著自家開的養老院,幾乎靠貼錢為這40多個家境清寒的殘障孩子撐起了一方天地,對他們進行簡單的職業培訓,讓他們學著用雙手養活自己。

王慧去應聘的時候,田麗超正在忙活一件大事,她要幫基地裏智力殘疾程度較輕的孩子掌握洗衣熨燙設備的操作方法,再為他們開一家對外營業的洗衣店,“將來讓孩子們賺上工資、交上社保!”這個美好的設想當時還停留在初始階段——洗衣設備已經拉進了院、通上了電,孩子們也興奮地繫上了統一的白圍裙,但在熟悉這些“大傢伙”動輒20步以上的作業流程之前,他們只能拿自己和熟人的衣服“練手”。

田麗超想把指導孩子使用設備的任務交給王慧,但她也很清楚,“有花銷沒進賬”的局面還會持續很長一段時間,她沒辦法給王慧開出與“天津理工大學畢業生”身份相匹配的工資。田麗超開門見山地給王慧發微信,“我們這兒能留住你嗎?”王慧回得也直接,“能留住。這是有意義的工作,我樂意來!”

聾人工學院樓道裏的學生設計作品展示。

今年一月,記者到“陽光福樂多”採訪田麗超時,偶然遇到了王慧。她守在熨燙機前,看基地裏的小夥子熨一件西服。王慧比小夥子矮一頭還多,神態卻像個教孩子做家務的媽媽:只看不出聲,但毛衣袖子已經擼上去了,仿佛時刻準備著,一旦出現問題,迅速上手幫忙。

“她真就像個母親一樣!”田麗超説,基地裏的孩子們智力有障礙,卻能準確地判斷誰是真心待他們好,所以才“沒有一個孩子不喜歡王慧的”。田麗超於是放心地把更多工作交給王慧,讓她照顧孩子們的生活起居。

田麗超和孩子們都看不懂正規的手語,但這並不影響他們和王慧溝通。“孩子們説句話,比畫兩下,她就能明白個大概其。她一張嘴,做個動作,大家也就知道她想説什麼。”田麗超甚至覺得,或許正因為王慧是聽障人,才更能理解這些同樣身有殘疾的孩子,更明白他們內心的不安和敏感。基地裏有個姑娘,一聽到別人説她胖、不好看,就哭鼻子。王慧每回都把她攬進懷裏,摟著、拍著、哄著,“比説多少安慰的話都管用。”

最近,王慧新接手了一項任務。他們的洗衣房快要正式營業了,王慧負責教基地裏的孩子們跳舞,到開張那天表演給大家看。

“陽光福樂多”有自己的短視頻賬號,田麗超會把孩子們生活中的小趣事、小才藝傳上去。這次的舞蹈,無疑將成為一段“重磅視頻”。王慧一點也不敢馬虎,像當年聾人工學院舞蹈隊的老師那樣,一個孩子一個孩子地糾正動作。

聾人工學院樓道裏的學生設計作品展示。

田麗超説,儘管手頭的活兒越來越多,但王慧從沒跟説過,“我是殘疾人,你們應該特殊照顧我!”相反,王慧給她發微信表過態,“會幹的活兒我都願意幹;不會幹的,我願意學。”教孩子舞蹈,顯然是王慧“會幹的”,田麗超興奮地給記者形容,“她跳起來可——漂亮啦!”

後來,記者把這個不太符合世俗成功學標準的故事,講給了聾人工學院幾位記得王慧的老師。聽完,所有人都沉默了。過了一會兒,健談的英語老師李子剛抬起頭來,笑著説,幹了近二十年的聾人教師,他常告訴學生,盼著他們能夠“從聾到龍”,找到一份理想的工作、融入社會、自食其力;也常鼓勵他們再走遠些,去更大的舞臺上試試身手。但他心裏,還一直藏著個有些奢侈的願望,“都説老師是蠟燭,可以照亮孩子的人生。我就盼著我們學院教出來的學生,都能變成小小的光源,照亮他們身邊的人,哪怕只有幾個也好。讓光亮傳遞下去,才是當老師最大的意義。”

李子剛總鼓勵學生們要“從聾到龍”,卻不好意思把“成為光”挂在嘴邊,因為他知道那太難了,“健聽人也很難做到。”但他和同事們卻驚喜地發現,這三十年間,有許多從聾人工學院出發的學子,用各自的方式實現或者接近這個目標。

“王慧做到了。”李子剛看著記者,語氣鄭重、眼光溫柔,像汪美林説起陳華銘,“她是我的驕傲。”